《寻访官书局》序

韦 力

全文6719字,阅读需要15min

本书内容乃是对清末时期地方官书局的寻访之文。关于何为官书局,现当代学者对此有不同的看法,而本书所指官书局则是清同治、光绪期间由各地方督抚所创办的图书出版机构。一如张磊在《官书局刻书考略》一文中所言:“官书局创始于同治,盛于光绪,进入民国才陆续停办,其藏书和版片后多数移交新成立的省图书馆收藏,成为各省图书馆的藏书基础。”

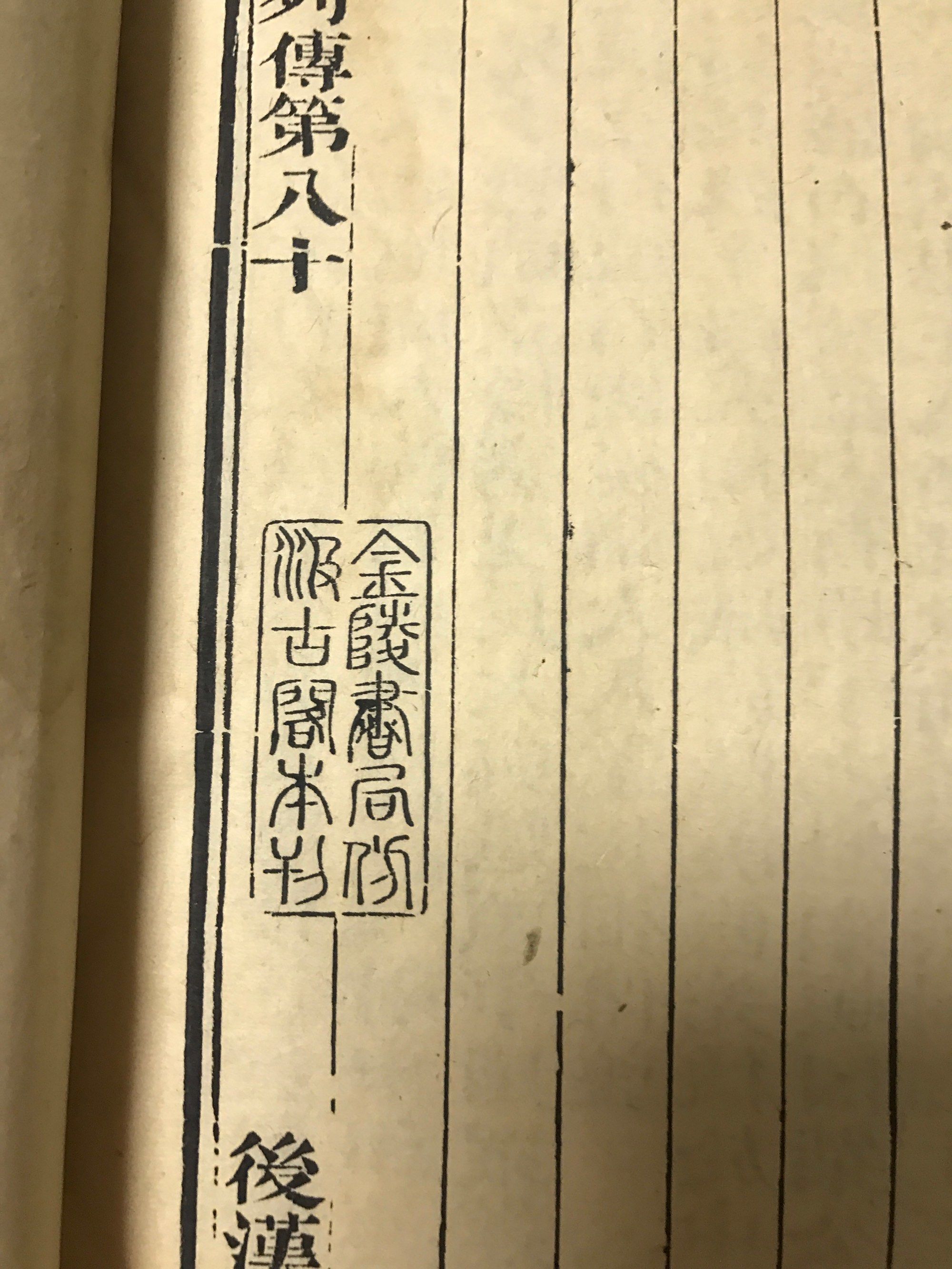

由此可见,进入民国后,官书局或停办,或化公为私,虽然仍有部分延续,但其性质已变,这样改变性质后的官书局称为“私书局”则更为恰当。随着社会变革,官书局刻印之书以及相应的版片又成为各地公共图书馆的藏品。可见,官书局存在的时间虽然不足半个世纪,但它却对中国典籍刊刻史产生过重大影响。如今,官书局所刻之书被通称为“局版”或“局本”,可见官书局刻书乃是中国典籍中的一个特殊品种,目录版本学界由此对其进行单独的著录。

为何在清末时期中国涌现出了一批官书局?这件事业界已有共识,那就是官书局的产生跟太平天国战争有直接的关系。

清道光二十三年(1843年),洪秀全创立了“拜上帝会”,宣称“皇上帝”为唯一真神,这个称呼结合了中国封建传统与西方宗教的概念。随着这种概念的加深,拜上帝教逐渐开始排斥中国的儒家文化。清道光三十年(1851年)十二月初十,洪秀全聚众在广西金田起义。王重民在《记巴黎国家图书馆所藏太平天国文献》一文中称:“盖太平军之初起也,虽利用天主教义,然洪秀全诸人,非深于教义者,故诏书谕旨,多援用儒家思想与术语,及用耶稣以设教,渐渐深入兵士之后,后乃定天主于一尊,遂排斥儒教,此必然之势也。”

对于拜上帝教的这种态度,邓文锋在其专著《晚清官书局述论稿》中总结道:“出于维护‘拜上帝会’权威的需要,太平天国自一开始便对以‘儒教’为核心的传统典籍采取了排斥态度,特别是定都南京后,更是借助政权的强制力量对古代典籍进行了人为的焚毁和破坏,遗(贻)害甚大。”

清咸丰三年(1853年),太平军攻克南京,而后将南京改名为天京光绪年的周易折中古籍价格,定为了太平天国的首都,此后开始大规模地焚烧中国传统典籍。太平天国在其所颁布的《诏书盖玺颁行论》中明确地称:“当今真道书者三,无他,《旧遗诏圣书》《新遗诏圣书》《真天命诏书》也。凡一切孔孟诸子百家妖书邪说者,尽行焚除,皆不准买卖藏读也,否则问罪也。”

由此可见,太平天国几乎排斥所有传统典籍,儒家学说及诸子百家都被视之为“妖书”,要全部焚毁,无论买与卖都等于犯法,而其处罚方式竟然是处斩:“搜得藏书论担挑,行过厕溷随手抛,抛之不及以火烧,烧之不及以水浇。读者斩,收者斩,买者卖者一同斩。”(马寿龄《禁妖书》)

关于太平天国毁书的情形,《焚书论》中描绘如下:“余生不幸,虽未坑儒,业已焚书,所见者洪逆之乱,所至之地,倘遇书籍,不投之于溷厕,即置之于水火,遂使东南藏书之家,荡然无存。……吾故曰:宇宙第一暴虐之政,莫甚于焚书之事也。”

到了太平天国中后期,这种极端态度有所改观,也许是觉得中国儒家文化有利于太平天国的统治,于是太平天国对传统典籍由一概焚毁改为了删减和篡改,为此特意成立了专门的机构——删书衙。关于此部门的删书方式,张汝南在《金陵省难纪略》中写道:

始以《四书》《五经》为妖书,后经删改准阅,惟《周易》不用。他书涉鬼神丧祭者削去,《中庸》“鬼神为德”章,《书·金縢》、《礼·丧服》诸篇,《左传》“石言”“神降”俱删。《孟子》“则可以祀上帝”,“上帝”上加“皇”字;《诗》“荡荡上帝”、“上帝板板”,皆加“皇”字,《论语》“夫子”改“孔某”,“子曰”改“孔某曰”。……删削字典音注,止留“音某”二字,及“《说文》作某解”数字,改“说文”为“其文”。

看来删书衙的主要做法乃是在历史典籍中的“上帝”二字之前加上个“皇”字,由此来符合他们所称的真神“皇上帝”,但这种做法已然是对传统典籍的另一种破坏。这正如美国汉学家艾尔曼在其所著《从理学到朴学》一书中所言:“学者们死了,著作佚散了,学校解散了,藏书楼毁掉了,江南学术共同体在太平天国的战火中消失了……图书业空前凋敝,一度繁荣兴旺的出版业如今已所剩无几。”

太平天国运动前后持续了14年,波及中国18个省份,而其主要活动地区乃是中国文化最为繁盛的江南,因此这场运动乃是对中国书籍史的一个大破坏,故而当一些儒生组织军队反击太平军时,同时也着手恢复被太平天国破坏的传统文化。而其恢复方式,就是从刻书来着手,这就是官书局产生的主要原因。李志茗在《旧籍新刊与文化传衍——以晚清官书局为中心的考察》一文中称:

19世纪中叶爆发的太平天国运动在其初期掀起反传统的高潮,所到之处,践踏学宫,砸烂木主,甚至连佛寺道院、城隍社坛也不放过;对于图书典籍,更是目为妖书,尽行付之一炬。面对这种曾国藩所称礼义人伦、诗书典则扫地荡尽的现状,以他为首的一批湖湘书生“赫然奋怒”,起兵镇压。

声势浩大的太平天国运动,其影响之广、波及之深远超历代农民起义,因其在社会上引起了巨大的震动。为什么这样大的一场战争却要靠一群儒生来与之进行殊死搏斗?徐凌霄和徐一士在《曾胡谭荟》中有如下论述:

洪杨辈标榜西教,且设天父、天兄等名词,号令群众,实大违当时人民之心理,尤为所谓读圣贤书之士君子阶级所疾首痛心。洪秀全等称清室方面之人物为妖,盖取所谓魔鬼之义;而士君子之流,愤其毁弃名教、破坏文化,心目中亦未尝不以为妖也。……故湘军将帅,多起自儒生,蹈履奋发,誓(视)死如归,亦此种信念有以致之。而曾、胡之所以倡率之者,其效盖大著矣。

看来,正是太平天国运动对传统文化的破坏,使得一些读书人不能忍受这样的运动对他们几千年来所建立起来的道德观念进行彻底地毁灭。于是他们挺身而出,组织军队抗击太平天国,而其中以曾国藩、胡林翼最具代表性。曾国藩等人屡败屡战,渐渐成为清剿太平军的主帅。而他们在战争还未曾结束时,就开始着手传统典籍的刊刻,对于这一点,李志茗在其专文中写道:

他们在统师征剿的同时,也设局刊书,致力于文化秩序的恢复与重建。兵燹甫息,湘军将帅这种自行其是的做法得到朝廷的肯定和认可,并作为战后振兴文教的重要举措予以推广。于是,各省纷纷设立官书局。官书局的肇兴是自下而上推动的,堪称晚清时期一项非常重要而又富有成效的制度创新,不仅为清代官刻重造出最后一派声光与尊严,而且普及教育,传播文化,嘉惠后学。

对于官书局创建的主要意图,尚晓明在《学人游幕与清代学术》中明确地称:“官书局的设立意在振兴文教,但它对保存古代典籍,传播学术文化有重要贡献。”这句话概括了各大督抚创建官书局的主要意图,以及官书局对于恢复传统文化所起到的重要作用。关于官书局存在的价值,邓文锋在其专著《晚清官书局述论稿》中有如下总结:

从某种意义上讲,晚清官书局是在近代中国特殊社会历史背景下,对清前期官刻事业的一种延续与发展。一方面,它继承并发扬了我国古代官刻的优良传统,所刻书籍以底本佳、雠校精、售价廉而著称,被士林盛誉为“局本”。另一方面,作为一个专门的图书出版机构,晚清官书局不仅刊书数量和种类远胜先前,而且集编、印、发于一体,有着严格的章程、固定的经费来源、专门的销售渠道和一支高水平的编校队伍,已初步具有了现代意义上的出版社的主要特征。

既然官书局对传统文化的恢复有着如此重要的作用,故而后世学者开始探讨究竟是谁创立了第一家官书局。对于这个简单的问题,学界至今未能达成共识。要想解决这个问题,首先要给“官书局”一词下一个谨严的定义,因为定义的模糊会使得官书局的首创难以确认。对于官书局的属性,汪家熔在《地方官书局》一文中做出了如下两分法:

清末官书局有两种:一种是19世纪60年代太平天国结束后先由东南原太平天国地区清廷督抚办的书局,如“金陵书局”“江苏书局”“浙江书局”,等等。后来其他省份也陆续办,大致有20个左右。人们称呼他们叫官书局,他们的招牌上却无“官”字。另外有一个,在光绪二十二年(1896年)秋冬,康、梁的强学会被查封后,有些言官据理力争,说那个会仅仅讲究强国学问,并未犯上作乱。光绪帝交军机处研究,军机处打个太极拳:说既然讲究学问,可以恢复,但应纳入官办教育系统(清代康乾时代已禁止私立书院);因为强学会原来还叫“强学书局”,所以命名“官书局”,派一品大臣孙家鼐为“管理官书局大臣”。孙家鼐的官书局是为应付舆论,所以并无实际活动,而且宗旨也不是出版书籍的书局。

如此说来,同治年间各地督抚所创办的官书局均以地名加“书局”二字,且两者之间并没有一个“官”字,而官书局成为一个词组则是到了清光绪年间。清光绪二十一年(1895年)十二月二十二日,福建道监察御史胡孚宸在《奏为设有书局有裨时务请饬下总署礼部各衙门筹议等事》中称:“可否请旨饬下总署礼部各衙门悉心筹议官立书局,选刻中西各种图籍,略仿照外省书局之例,详订章程,任人纵观,随时购买,并将总署所购洋报选译印行,以广流通而扩闻见,如虑事难猝举,或径招股集资在海军旧署开办,规制既宏,费用可省,经理既善,流弊自除,庶于国家作育人才、挽回时局之本心,不相刺谬。”

胡孚宸的这封奏折中使用了“官立书局”,虽然意思相同,但还是没有将“官书局”三字组为一个词组。而后,总理衙门议覆奏折《奏为遵议封禁强学书局改归官办并聘洋人教习翻译新报以人才强国事》中称:

将强学书局改归官办……建立官书局,钦派大臣一二员管理,聘订通晓中西学问之洋人为教习,常川住局,专司选译书籍、各国新报及指授各种西学,并酌派司事译官收掌书籍,印售各国新报。

此为官方文献中第一次出现“官书局”字样,可见官书局一词是到了清光绪二十一年(1895)底才正式出现。那么此前设立的官书局属于什么性质呢?民国十九年(1930年),朱士嘉编了一本《官书局书目汇编》。关于编辑此书的目的动机,朱士嘉在此书的引言中解释道:“当时,顾颉刚先生和几位同学就怂恿我编一个官书局书目汇编,缘故是:那里印行的书,既合实用,价又低廉,含有普及性。”而对于官书局的性质,朱士嘉在引言中明确地称:“官书局大抵先由私人或会社创办,绌于资本,请由国库津贴,成为官商合办;当国库富裕时,便又扩而充之,成为完全的官本。”

按照朱士嘉的说法,官书局先是私办,而后渐渐变为官商合办,再后来又变成了完全的官办。如果官书局的演变确定为这样的概念,那么谁是官书局最早的创办者就变得难以达成共识。按照主流说法,曾国藩创立的金陵书局被认定为晚清历史上第一家正规的官书局,张磊在其所撰《官书局刻书考略》中本持这种说法:“近代最早成立的官书局——金陵书局。”此种说法可以况周颐(号蕙风)在《蕙风簃二笔》中的所言为证:

咸丰十一年(1861)八月,曾文正克复安庆,部署粗定,命莫子偲大令采访遗书,既复江宁,开书局于冶城山……此江南官书局之俶落也。

况蕙风认为曾国藩创立的金陵书局才是官书局的第一家,然而曾国藩创建金陵书局当在攻克金陵之后,此时已到了清同治三年(1864年)。但是,早在曾国藩攻克金陵之前,他在安庆就已经设局刻书。柳诒徵在《国学书局本末》中称:“清同治二年(1863年),曾国藩为江督光绪年的周易折中古籍价格,驻安庆;其弟曾国荃督兵围攻金陵,捐赀养士,刻王夫之遗书。军书旁午之时,文人学者,辐辏安庆,从事校勘。”

朱士嘉在其所编《官书局书目汇编》的引言中亦持此论:“官书局是清朝末年,几位文兼武职的大官提倡的。何以见得呢?‘清之末叶,曾(国藩、国荃)左(宗棠)诸公,在各省创设官书局,刻版印书。’(《山东书局发售木版书籍启事》)这里,止(只)留给我们几个创办人的姓名,其余何年、何地、何人创设何局,尚阙如也。据我的推测,大约江苏的官书局是成于曾国藩、曾国荃之手的——最早的同治年间已诞生了。”

然而也有些学者认为,早在同治二年(1863年)之前,左宗棠就已经创办了书局,陈其元在《庸闲斋笔记》中写过这样一段话:“今各直省多设书局矣,而事则肇于左爵相,局则肇于宁波。爵相创军府于严州,严当兵燹之后,田畴荒芜,草木畅茂,遗民无所得食。爵帅于赈济之外,发银万两购买茶笋,俾百姓得采撷于深山穷谷以为资,茶笋制成,扎发宁波变价,往返二次,归正款外,得羡金数千两。爵相以乱后书籍板片多无存者,饬以此羡余刊刻四书五经。嗣杭城收复,复于省中设局办理,即以宁波之工匠从事焉。苏州、金陵、江西、湖北相继而起,经史赖以不坠,皆爵相之首创也。”

陈其元明确地说,左宗棠才是中国第一个官书局的创建者。而梅宪华在《晚清官书局大事记略》中有如下排列:

咸丰九年(1859年) 湖北巡抚胡林翼开书局于武昌,取《左传》《通鉴》《明史》等书之有关军事部分纂《读史兵略》,门人汪士铎总其事,莫友芝、张裕钊、丁取忠、张华理、胡兆春分任编校。是年,先刊汪士铎《水经注图》。

十年(1860年) 《读史兵略》辑成。胡林翼复嘱汪士铎作《大清一统中外舆图》。

十一年(1861年) 正月,胡氏书局刊王珍《练勇刍言》。春,刊《读史兵略》。

同治二年(1863年) 曾国荃捐资,拟于安庆设局刊《船山遗书》。

三年(1864年) 二月,浙江巡抚左宗棠攻克杭州,捐廉设局影刊鲍氏刻本《六经》。(先是,设局宁波。杭州攻陷后,复设杭州,迁宁波工匠于此。)是月,《大清一统中外舆图》刊成进呈御览。

四月,两江总督曾国藩设立书局安庆,定刊书章程,延请汪士铎、莫友芝、刘毓崧、张文虎、李善兰等分任校勘。九月,书局移金陵城内铁作坊,即后之金陵书局。

由此排列可知,梅宪华认为第一个创办官书局的人既不是曾国藩也不是左宗棠,而是胡林翼。关于胡林翼为官书局的第一个开办人,方宗诚在其所撰《柏堂师友言行记》中持这种观点:“胡文忠在湖北,首开书局,刻《读史兵略》《弟子箴言》。”而宋原放主编的《近代出版大事记》也持这个观点:“1859年(咸丰九年),湖北巡抚胡林翼在武昌设局刻书,汪其铎总其事。编刊《读史兵略》《大清一统舆图》等书。”

如此说来,官书局的最早创立者主要集中在胡林翼、左宗棠、曾国藩之间,那这三位究竟谁设立书局为第一家呢?张宗友在《试论晚清官书局的创立》一文中有如下说法:“考察这一阶段官书局的创办情况,我们不难看出,最早设局刊书的,当属胡林翼;首开设局刊刻经籍风气的,应推左宗棠;而声名远播、影响最大的,则是曾国藩。”

但是,汪家熔认为这些说法都不能成立,他在《地方官书局》一文中称:“最早的官书局是金陵书局,所说‘官书局第一刻’《船山遗书》是在金陵书局成立之前以曾国荃名义刻的。或者因为金陵书局开始的班子就是校勘《船山遗书》的班子,又或因《船山遗书》曾国藩作为序,都说官书局起始于曾国藩。更有将胡林翼在军中刻兵书给部下而将官书局时间更向前推的。这或是不清楚清朝严格的中央集权制度,你自己刻本书是可以的,设机构,必须给皇帝上奏折请求。我因为受命编《中国出版史料·近代部分》,查看了同治、光绪两朝《清实录》和《东华录》《光绪朝朱批奏折》《宫中档光绪朝奏折》;又因为清代的上谕和奏折处理制度不一,没有统一保存制度,实录和东华录都是后来编辑,收录都不齐全,所以又查名臣自编的奏牍集。这样查,没有见到胡林翼关于设书局的奏折,也没有曾国藩设书局的奏折。所以都不能成立。”

对于汪家熔的这种说法,也有的学者不认同,李志茗在《旧籍新刊与文化传衍——以晚清官书局为中心的考察》一文中认为:“有学者认为官书局的大规模兴起是各地遵旨设局的结果,与胡林翼等湘军将帅无关。‘因为清代实行严格的中央集权制度,设机构必须事先奏报皇帝,但没有查到湘军将帅有请设书局的奏疏,所以他们不是官书局的创始者。 ’这个观点言之成理,产生较大影响,但失之偏颇。”

李志茗为什么认为这种说法失之偏颇呢?他给出的解释是:“的确,在清朝前中期,中央高度集权,‘事权之一,纲纪之肃,推校往古,无有伦比’,凡事都必须奏报朝廷,可到了后期,曾经的盛世不再,中央权威日渐削弱。尤其在十九世纪中叶,面对太平天国的强劲冲击,清朝中央无兵可调,无饷可拨,只好听任地方督抚自募军队,自筹军饷,原来属于中央的军权、财权乃至用人权遂逐渐下移,于是地方上的许多重大事情都不是奉旨而作,而是事后奏报。湘军将帅所办书局是他们因见各处藏书荡然无存,基于卫道卫教的使命感,自搜文粹,自定选题,在幕府中设局刊刻,表达的是他们各自的兴趣和关切,无关乎军事、财政和人事等重大事项,本来就没有必要向朝廷汇报。”

那么李志茗认为谁是第一个开办书局之人呢?他在文中明确地写道:“既然湘军将帅都开的是书局,那可以按照时间先后来排序:最早设局刊书的是胡林翼,其次为曾国藩和左宗棠。”

然而从现存的历史遗迹看,胡林翼和左宗棠所办书局却难以查到具体的地点,并且左宗棠所创书局连名称都没有。就社会影响力而言,依然是以曾国藩的金陵书局最具影响力,而这也是后世将金陵书局视之为晚清官书局第一家的主要原因,正如邓文锋在《晚清官书局述论稿》绪论中的所言:

晚清官书局之大量出现,是近代中国出版史上的一个重要现象。自曾国藩首设金陵书局,各省即纷纷仿效,甚至如广西、云南等边远省份,亦相继奏请设局刊书,直接开创了清季官刻图书之中兴局面。

晚清官书局刊刻了大量历史典籍,这些刊刻之本对恢复中国传统文化起到了至关重要的作用。据相关统计,晚清官书局总计有20余家,其刻书数量合并在一起约有1000多种。对于这些书的价值,相关学者有褒有贬,然而官书局所刻之书对于社会的影响却是众口一词,尤其书局所刊刻之书并不是以盈利为目的,朱寿朋编《光绪朝东华录》中称官书局所刻之书:“官价无多,尽人可购。故海内之士,多有枕经葄史,博览群书,堪为世用者。”

对于这种说法,李志茗在其文中给出了如下评价:“可见,官书局除了重刻旧籍,还新刊‘古今中外有用之书’,继承了历朝书厄后裒集群籍的优良传统,使晚清时期官方的图书出版事业赖以不坠。不仅如此,官书局皆慎选通儒,审校群籍,所刻书以校勘精审、版本可靠著称。凡此种种,不仅足以衣被庠序,造就人才,而且其遗泽余韵亦可嘉惠来学,传诸后世。”

对于官书局的研究起始于民国年间,然而从20世纪80年代开始,相关的研究著述大为增长,这些论文都是从不同角度来探求官书局产生的起因、创立者、演变过程以及最终的结局。这些研究可谓详备,然而对于官书局遗迹的探访却未曾看到相应的报道。近十几年来,我一直将注意力集中在传统文化历史遗迹的实地勘访,而对于官书局遗迹的寻访,也是这些寻访中的一项。经过这些年的实地勘察,我最终找到了大部分的官书局遗址。

遗憾的是,历史遗迹的遗留并不因为其价值重要而得以完好地保存。虽然有些官书局有着重要地位,可惜我却始终查不到其遗迹所在;还有些官书局旧址已因城区的变迁,消失在了历史的尘埃中,而这就更加突显出遗迹寻访的重要性所在;还有些官书局是因我查不到具体位置,而没有访到,很可能它们仍然存在于某个不为人知的角落,不能将它们写入本书中,对我而言当然是个遗憾。而我期待这个小书出版之后,能够引起相关专家及当地学者的注意,他们看到本书中的遗漏后,能够给我提供新的线索,这将成为我的大幸,而我则一定会重新踏上寻访之途,以期弥补所缺,然后在该书的增补本中呈现给大家。

我的官书局寻访之旅得到了很多当地朋友的帮助,如果没有这些朋友伸出援助之手,很可能我的官书局之旅要增添更多难度,而他们的大名我已分别写入了每一篇之中,在此就不一一叙及。然对朋友的帮助之恩,我会永远铭记。

【新 书 简 介】

《寻访官书局》

韦力 著

江西高校出版社 出版